Die Kosten des Klimawandels (heute)

Es ist wichtig zu verstehen, weshalb schon die bisherige globale Erwärmung von nur 1°C [1] in der Lage ist, Wetterkatastrophen und Tausende von Menschenleben zu vernichten (in der Arktis, in Alaska und Kanada hat die Erwärmung allerdings schon bis zu 4°C erreicht [2,3]). Bis jetzt hat der Klimawandel im Wesentlichen drei Dinge bewirkt: 1. Die Bodenbestrahlung hat zugenommen, 2. Es ist ein wenig wärmer geworden (1°C) und 3. Die Luft ist feuchter geworden. Diese drei Punkte haben eine Reihe physikalisch/klimatologisch bedingter Konsequenzen, die unser Leben schon jetzt negativ beeinflussen:

Hitzewellen und Dürren

(Jörg Blobelt, Wikimendia Commons, CC BY-SA 4.0).

Durch die höhrere Wärmestrahlung und die Erwärmung der Atmosphäre um 1°C kam es zu häufigeren und länger anhaltenden Dürren und Hitzewellen. Es wurde dabei aber nicht einfach um 1°C wärmer, sondern durch eine (durch Treibhausgase) verstärkte Bodenbestrahlung und das Entstehen von Wetterextremen (siehe unten) lokal um sehr viel mehr als 1°C. Bei der Erwärmung um 1°C handelt es sich nämlich nur um die durchschnittliche Erwärmung der Atmosphäre. Die Erdoberfläche wurde durch Treibhausgase stärker bestrahlt (vor allem Wärmestrahlung) und sie erwärmte sich daher um sehr viel mehr als nur 1°C. Wenn am Boden durch Austrocknung ein Feuchtedefizit entsteht, kann es zu Wetterlagen kommen, bei der die Erdatmosphäre die Hitze über Tage am Boden isoliert hält [4]. Dies geschah bei den großen Hitzewellen 2003 und 2010 [4]. 2003 war die durchschnittliche Temperatur in Bodennähe bis zu 15°C höher als den Jahren zuvor [5]. Allein die Hitzewelle 2003 hat in Europa ca. 70 000 Opfer gefordert [6] und Schäden von 12.3 Mrd € verursacht [7]. Weitere Hitzewellen gab es 2015, 2017 und 2018 [8]. Auch im Jahr 2019 gab es eine Hitzewelle mit bis zu 42.6°C und überdurchschnittlich vielen Sonnenstunden [9]. Die neun wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen lagen zwischen 2010 und 2019 [9].

Nun mag man meinen, Hitzewellen und andere Extremereignisse kämen auch natürlicherweise vor. Das ist für einzelne solcher Ereignisse richtig. Wenn man aber die Häufigkeit extremer Ereignisse weltweit betrachtet (s. Abbildung oben), ist ein eindeutiger Anstieg zu sehen. Dieser spiegelt die ebenfalls steigenden Temperaturen wider (siehe Abbildug oben). In Deutschland hat sich die Zahl an Tagen mit 30°C oder mehr pro Jahr seit 1950 verdreifacht [10].

Die Hitzewelle 2018 in Europa ging mit Dürrren und Waldbränden in Schweden, Norwegen, Lettland, Deutschland, Großbritannien und Irland einher [11]. Die Schäden für die Landwirtschaft werden alleine in Deutschland auf 770 Mio. Euro beziffert [12]. Der Bund hatte 340 Mio. Euro für Landwirte bereit gestellt. Die Ernteeinbußen lagen europaweit bei bis zu 50%, Schäden bei 3.9 Mrd. Euro, 100 Todesopfer waren zu beklagen [10,13]. Außerdem haben Waldbrände in vielen Ländern Europas zusätzliche Schäden verursacht. Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände hat für Deutschland Schäden von 5.4 Mrd. Euro beziffert, verusacht durch Waldbrände, vertrocknete Bäume und Borkenkäfer (dessen Entwicklung durch höhere Temperaturen gefördert wird) [14]. Auf Flüssen musste der Schiffverkehr wegen Niedrigwasser teilweise eingestellt werden, was die Versorgung von Kohlekraftwerken bedrohte. Ähnlich sieht es in Nordamerika aus: 2018 wurden in Kalifornien durch Waldbrände die höchsten Sachschäden durch Waldbrände aller Zeiten verursacht. Die Waldbrände in den USA haben etwa 100 Todesopfer gefordert und Schäden von 21.7 Mrd US$ [13].

Extreme Regenfälle, Überschwemmungen und Stürme

Der Anstieg der globalen Luftfeuchtigkeit hat für uns Menschen besonders negative Folgen. Dieser Anstieg kommt so zustande: Durch die Erwärmung der Ozeane verdunstet mehr Wasser, wodurch die Luftfeuchtigkeit steigt. Gleichzeit kann wärmere Luft aber auch mehr Wasser aufnehmen als kältere Luft (ca. doppelt so viel pro Erhöhung um 10°C [15,16]). D.h. über den Ozeanen steigt die Luftfeuchtigkeit an. Auf dem Land sieht es anders aus. Zum einen erwärmen sich Kontinente stärker als Ozeane [16], und zum zweiten bewirkt dies ein vermehrtes Austrocknen des Bodens [16,17]. Es hängt nun von den regionalen Gegebenheiten ab, was aus diesen Feuchtigkeits- und Temperaturunterschieden resultiert (z.B. Nähe zu Ozeanen, dominierende Windrichtung, u.v.m.). In manchen Regionen kommt zu mehr, in anderen zu weniger Regen (letzteres beispielsweise eher bei kontinentaler Windrichtung), aber vor allem werden Wetterereignisse extremer. Bisherige Auswirkungen wurden weltweit u.a. von der Munich Re (Münchner Rück) erfasst. Die Munich Re ist ein globales Rück-Versicherungsunternehmen, das u.a. gegen Schäden durch extreme Wetterereignisse versichert. Daher hat die Munich Re ein besonderes Interesse, bisherige Schäden durch den Klimawandel möglichst genau zu erfassen. Die Munich Re weist vor allem auf folgende, dem Klimawandel geschuldete Extremwetterereignisse hin (die allesamt an Häugikeit und Intensität zugenommen haben): Waldbrände, Hagelschäden, Hitzewellen, extreme Stürme (inkl. tropische, d.h. Zyklone, Taifune, Hurrikans), extreme Regenereignisse, Überschwemmungen [18]. Laut Munich Re waren 17 der 18 wärmsten Jahre seit 1901 in der Zeit von 2001 bis 2017 [18] (als der Artikel erschien, war das Jahr 2018 noch nicht vollendet, ansonsten wäre es ebenfalls als eines der wärmsten miteingegangen).

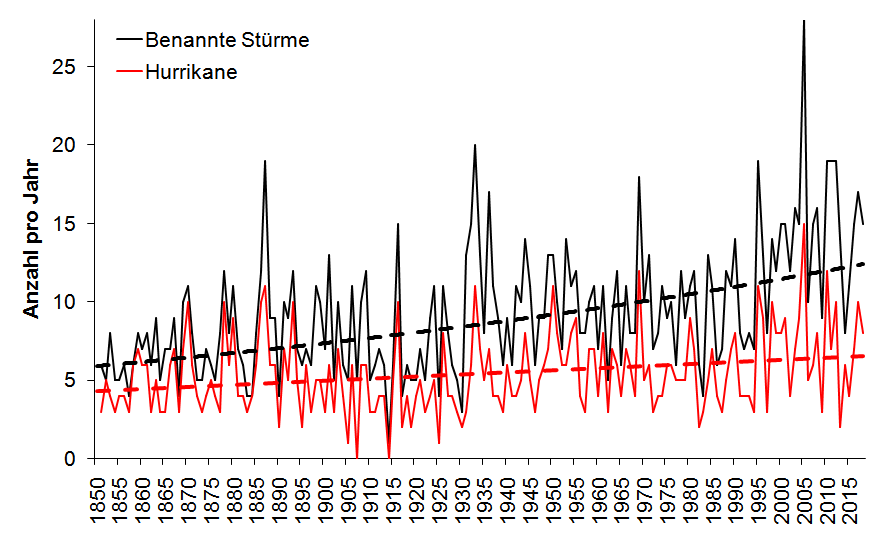

Insbesondere stärkere Stürme (z.B. Hurrikane) haben in jüngster Vergangenheit immense Schäden verursacht. Der ‚teuerste Sturm‘ war 2005 Hurrikan Katrina, der 1322 Menschenleben forderte und 125 Mrd US$ Schäden verursacht hat [7]. Fünf Bundesstaaten der USA waren betroffen. Weitere Stürme und Extremwetterereignis seit dem Jahr 2000 sind in folgender Tabelle aufgeführt:

| Jahr | Menschenleben | Schäden | Bemerkungen | |

| Hurrikan Katrina, USA | 2005 | 1 322 | 125 Mrd US$ | Bisher ‚teuerster‘ Sturm |

| Zyklon Nargis, Myanmar | 2008 | 140 000 | 4 Mrd US$ | |

| Überschwemmungen, Pakistan | 2010 | 1760 | 9.5 Mrd US$ | Größte Naturkatastrophe in Pakistan bisher |

| Hurrikan Sandy, USA | 2012 | 210 | 68.5 Mrd US$ | |

| Taifun Haiyan, viele Länder | 2013 | 6 334 | 10.5 Mrd US$ | |

| Hurrikan Maria, USA | 2017 | >3 000 | >96.1 Mrd US$ |

Insbesondere über dem Atlantik sind Stürme häufiger geworden. Die Mechanismen, die dazu führen, sind teilweise recht gut verstanden [19]. Da tropische Stürme eine Mindesttemperatur über den Ozeanen benötigen, um entstehen zu können, und die Temperatur anstieg, kommen solche Stürme inzwischen schon in nördlicheren Breitengraden vor als bisher (bzw. auf der Südhalbkugel in südlicheren Breitengraden) [20]. Dies wird als sehr klarer Hinweis für einen Einfluss durch den Klimawandel gesehen.

Stürme oder Extremwetterlagen bewirken aber nicht nur durch starke Winde oder große Regenmengen Schäden. Vor allem in gemäßigteren Zonen kann auch Hagel beträchtlichen Schaden anrichten. Kürzlich hat eine Studie in Zusammenarbeit mit der Münchner Rück anhand von Daten aus den letzten 37 Jahren [22] gezeigt, dass auch die Zahl der Hagelereignisse in Europa deutlich zunahm. Kleine Hagelkörner (bis 2 cm) verursachen in der Regel vor allem Ernteausfälle, da Pflanzen zerstört werden, oder Schäden an Kraftfahrzeugen [23]. Größere sind für Mensch und Tier lebensgefährlich und können beträchtliche Schäden an Fassaden, Scheiben oder Dächern verursachen. Bei einem einzigen Unwetter in Bayern gab es durch Hagelschäden 2019 ca. 190 Mio. Euro Schäden. 20 000 Fahrzeuge wurden verbeult, Scheiben und Solaranlagen zerschlagen, Rollos und Fassaden zerstört [24].

Schmelzendes Polareis, schmelzende Gletscher

Da warmes Wasser ein größeres Volumen hat als kaltes Wasser, bewirkt eine Erwärmung von 1°C allein wegen der Volumenänderung einen Anstieg des Meeresspiegels um ca. 50 cm [25]. Zusätzlich bringt eine 1°C-Erwärmung das Eis an den Polen und in Grönland zum Schmelzen. Das geschieht nicht sofort, denn es sind große Eismassen vorhanden, die einige Jahre zum Schmelzen brauchen. Doch ist dies vollständig geschehen (insbesondere was Grönland betrifft), wird erwartet, dass dies eine Erhöhung des Meerespiegels um 7 m verursacht haben wird [26]. Falls man sich fragt, wie das sein kann, dann hilft die Überlegung wieso das Polareis denn irgendwo endet? Vereinfacht gesagt endet es dort, wo die Temperatur von unter Null auf über Null wechselt. Wenn man sich von dem Nordpol Richtung Süden bewegt, wird die Temperatur allmählich wärmer je weiter man nach Süden kommt. Sobald sie über Null ist, kann kein Eis mehr bestehen. Auf dem Weg Richtung Süden entspricht 1°C Temperaturänderung ca. 440 km (ca. 2° Längengrad [27]). D.h. wenn die Temperatur um 1°C steigt, zieht sich das Eis an der Arktis um ca. 440 km zurück. Das ist eine ganze Menge Schmelzwasser. Das ist natürlich eine vereinfachte Rechnung. Gemessene Daten haben folgendes ergeben: Von 1979 bis 2017 ist allein die Eismasse der Antarktis um ca. 150 000 Kubikkilometer geschrumpft [28]. Das entspricht einem Eiswürfel mit ca. 390 km Kantenlänge. Es wird erwartet, dass der Nordpol ab 2020 bis 2050 im Sommer eisfrei sein könnte [29,30].

Bis der durch die 1°C-Erwärmung verursachte Anstieg des Meerespiegels um 7 m komplett erreicht ist (d.h. bis alles Eis, das durch die bisher erreichte 1°C Erwärmung schmelzen wird, geschmolzen ist), werden unzählige Küstenstädte (wie Miami, New York, Amsterdam, etc.) massiv investiert haben müssen, um den Fluten Stand zu halten (entsprechende Bauprojekte haben in der Tat schon begonnen [31]). Mit anderen Worten, selbst wenn wir ab sofort keine Treibhausgase ausstießen und die Erwärmung nicht weiter steigt, wird noch Eis schmelzen, den Meeresspiegel erhöhen und diese Städte gefährden.

Durch die bisher erreichte Erwärmung schmilzt aber nicht nur Polareis, sondern es schmelzen fast alle der ca. 150 000 – 200 000 Gletscher weltweit [32]. Das Schmelzwasser durch schmelzende Gletscher trägt zusätzlich zum Ansteigen des Meeresspiegels bei (zu etwa 27% [33]). Lokal sind Gletscher teilweise außerdem wichtige Quellen für die Trinkwasserversorgung, die durch die Verkleinerung der Gletscher gefährdet ist [32]. Durch das immer schnellere Schmelzen von Gletschern steigt aber auch das Risiko von Erdrutschen und Schlammlawinen [32]. Durch Schlammlawinen schmelzender Gletscher sind beispielsweise in Peru in der Region Cordillera Blanca seit 1941 ca. 30 000 Menschen umgekommen [34]. Insgesammt gab es dort 30 solcher Ereignisse. Oft wird die Gefahr unterschätzt, da sich unter schmelzenden Gletschern unterirdische Seen bilden, die von außen nicht sichtbar sind. Diese können Gletscher dann sehr plötzlich abrutschen lassen (etwa ausgelöst durch Erdbeben).

Zusammenfassung

Zusammenfassend kann man erkennen, dass wir bereits jetzt einen sehr hohen Preis für den Klimawandel zahlen. Die Häufigkeit von extremen Dürren und Extremwetterereignissen hat zugenommen und jedes Mal sind hunderte bis tausende Menschenleben und Schäden im Millionen- und Milliardenbereich zu beklagen. Schäden werden oft von Privatleuten getragen (Menschenleben, Schäden am Eigentum) oder durch Steuergelder oder Preiserhöhungen abgedeckt (z.B. steigende Lebensmittelpreise [35]). Das heißt wir zahlen in der Regel alle dafür. Allerdings nehmen wir solche Schäden oft nicht als Folgen des Klimawandels wahr, sondern als eine natürlich Katastrophe. Erst wenn extreme Wetterereignisse sich häufen, wie in den letzten Jahrzehnten, oder wenn wir uns an die Winter vor 30 Jahren erinnern, bei denen es noch üppig Schnee gab, wird uns bewusst, dass es einen Trend gibt.

Weitere Informationen zu diesem Thema gibt es u.a. bei bildungsserver.de, der Bundeszentrale für politische Bildung oder des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung.

Quellen

- Weltklimarat (IPCC) 2018. Global warming of 1.5 °C. Special report. Online

- Wikipedia Artikel „Climate change in the Arctic“, mit Quellen. Online

- Arctic Climate Impact Assessment 2004. Arctic Climate Impact Assessment. Cambridge University Press. Online

- Miralles D. et al. 2014. Mega-heatwave temperatures due to combined soil desiccation and atmospheric heat accumulation. Nature Geoscience 7: 345-349. Online

- Solomon D. et al. 2007. Climate Change 2007: The physical science basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, Chapter 8, Fig. 2b. Online

- Robine J.-M. et al. 2005. Report on excess mortality in Europe in Summer 2003. Heat Wave Project. EU Community Action Programme for Public Health. Online

- Höppe P. 2015. Naturkatastrophen, immer häufiger, heftiger, tödlicher, teuerer? Munich Re Foundation. Online

- Climate Service Center Germany (GERICS): Hitzewellen Europa. Online

- Daten des DWD, zusammen gefasst in Spiegel Online Artikel „Wetterdaten 2019: Der Klimawandel ist auf der Überholspur“ (30.12.2019)

- Munich Re 2019. Heatwaves, drought and forest fires in Europe: Billions of dollars in losses for agricultural sector. Online

- World Meterological Organisation 2019. WMO statement on the state of the global climate in 2018. WMO-No. 1233. Online

- Bundesministerium für Ernährung und Landwirschaft 2018. Trockenheit und Dürre – Überblick der Maßnahmen. Online

- Löw P. 2019. The natural disasters of 2018 in figures. Munich Re. Online

- Artikel auf t-online (Quelle Reuters): Trockenheit steuert auf absoluten Ausnahmewert zu. Online

- Wikipedia Artikel über relative Luftfeuchte. Online

- Trenberth K.E. et al. 2007: Observations: Surface and atmospheric climate change. In: Climate change 2007: The physical science bBasis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon S. et al. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. Online

- Palutikof J.P. et al. 1994. Climate change, potential evapotranspiration and moisture availability in the mediterranean basin. International Journal of Climatology 14: 853-869. Online

- Faust E., Rauch E. 2018. Record high temperatures and more extreme weather – Climate change and its consequences. Online

- Ramsay H. 2017. The global climatology of tropical storms. Oxford research encyclopedia of natural hazard science. Online

- Kossin J. P. et al. 2014. The poleward migration of the location of tropical cyclone maximum intensity. Nature 509: 349–352. Online

- Atlantic Oceanographic & Meteorological Laboratory 2018. How many tropical cyclones have there been each year in the Atlantic basin? Online

- Rädler A.T. et al. 2018: Detecting severe weather trends using an Additive Regressive Convective Hazard Model (ARCHaMo). Journal of Applied Meteorology and Climatology 57: 569-587. Online

- Faust E., Rädler A. 2018. Hail – An underestimated and growing risk. Munich Re. Online

- Warkocz M. 2019. Das Hämmern nach dem Hagel. Süddeutsche Zeitung. Online

- Max-Planck-Institut für Meterologie 2007. How much is sea level rising? Online

- Church J.A. et al. 2013. Sea level change. In: Climate change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. Online

- Golovneva, Lena. 2000. The Maastrichtian (Late Cretaceous) climate in the Northern Hemisphere. Geological Society, London, Special Publications 181: 43-54. Online

- PIOMAS Arctic sea ice volume reanalysis at http://psc.apl.uw.edu (Fig. 3).

- Overland J.E. 2013. When will the summer Arctic be nearly sea ice free? Geophysical Research Letters. 40: 2097-2101. Online

- Weltklimarat 2013. Climate change: The physical science basis. Online

- Walker A. 2017. How cities can stand up to climate change. Artikel auf curbed.com. Online. Siehe auch diese Video.

- Orlove B. 2009. Glacier retreat: Reviewing the limits of human adaptation to climate change. Environment Science and Policy for Sustainable Development 51: 22-34. Online

- Bindoff N.L. et al. 2007. Observations: Oceanic climate change and sea level. In: Climate change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon S.D. et al. (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 385–432. Online

- Carey M. 2005. Living and dying with glaciers: people’s historical vulnerability to avalanches and outburst floods in Peru. Global and planetary change 47: 122-134. Online

- Artikel in BZ-Berline 2018: Der Dürresommer präsentiert uns jetzt die Rechnung. Online